Verfahren zur Regelung

von thermischen Raumpunkten

Die Idee

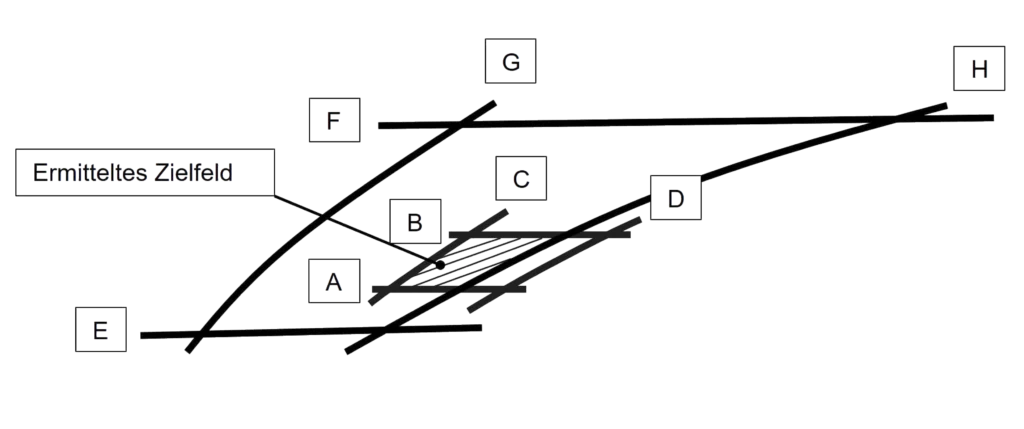

Oftmals werden von Nutzern klimatische Vorgaben für einen einzuhaltenden Raumklimakorridor in Form von zulässigen Schwankungen für die Raumtemperatur und die relative Raumluftfeuchte innerhalb von 24 h und im Jahresgang vorgegeben. Mit Vorgaben eines Klimakorridors dieser Art ergibt sich zu jeder Zeit ein Zielfeld von thermischen Raumpunkten, gekennzeichnet durch Wertepaare für die Temperatur und die relative Raumluftfeuchte, die im Raum zulässig sind. Die Zielfeldgrenzen ergeben sich aus dem primären Schwankungsbereich = zulässiger Schwankungsbereich für die thermischen Raumklimaparameter innerhalb von 24 h und dem sekundären Schwankungsbereich = absolute maximale und minimale Grenzwerte für die thermischen Raumklimaparameter. Bewegt sich das Raumklima infolge innerer und äußerer Lasten innerhalb des Zielfeldes, dann ist kein Einwirken einer haustechnischen Anlage notwendig. Sollte sich der thermische Raumpunkt über die Bereichsgrenzen hinausbewegen, dann müssen die haustechnischen Anlagen in der Lage sein, die Summe der Lasten so auszugleichen, dass ein gewünschter Punkt im Zielfeld erreicht bzw. gehalten wird.

A, B – minimale bzw. maximale Temperatur, primärer Schwankungsbereich

C, D – minimale bzw. maximale Feuchte, primärer Schwankungsbereich

E, F – minimale bzw. maximale Temperatur, sekundärer Schwankungsbereich

G, H – minimale bzw. maximale Feuchte, sekundärer Schwankungsbereich

Es wurde ein Algorithmus entwickelt, der diese Regelungsaufgabe sehr effizient umsetzt und dabei die nachfolgend aufgeführten Schritte vollzieht (vereinfachte Darstellung – exakte Beschreibung vgl. Patentanmeldung).

Programmschritt I

Zum Zeitpunkt t werden die thermischen Raumklimaparameter Temperatur und relative Raumluftfeuchte gemessen. Aus diesen Werten und aus Werten von endlich vielen Zeitpunkten in der Vergangenheit wird ein fiktiver thermischer Raumpunkt zum Zeitpunkt t + Δt durch ein geeignetes mathematisches Extrapolationsverfahren prognostiziert. Es wird also davon ausgegangen, dass durch diese extrapolierten fiktiven thermischen Raumklimaparameter ein thermischer Raumpunkt zum Zeitpunkt t + Δt vorausgesagt wird, der sich einstellen würde, wenn alle inneren und äußeren Lastverläufe sowie die aktuelle Einwirkung einer Vollklimaanlage konstant bleiben würden.

Programmschritt 2

Dieser prognostizierte fiktive thermische Raumpunkt wird um die Einwirkung der Vollklimaanlage korrigiert. Dafür werden zunächst Energie- und Feuchtebilanzen auf Basis von Messwerten zum Zeitpunkt t für den Raum und die Zu- und Abluftvolumenströme verwendet. Somit erhält man eine Prognose für den korrigierten fiktiven thermischen Raumpunkt zum Zeitpunkt t + Δt der sich einstellen würde, wenn der Raum im nächsten Zeitschritt nicht durch die Vollklimaanlage konditioniert werden würde.

Programmschritt 3

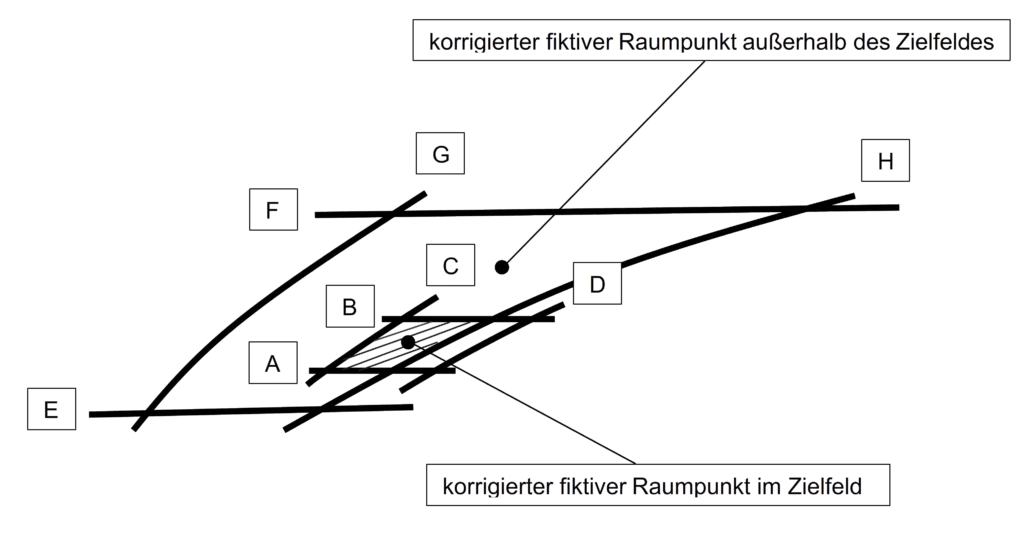

Dieser ermittelte, korrigierte fiktive thermische Raumpunkt wird bezüglich der Definitionen von zulässigen Schwankungsbereichsgrenzen bewertet. Dazu ist es notwendig, dass der Bereich zulässiger thermischer Raumpunkte aktuell bestimmt vorliegt. Es muss also das Zielfeld aktuell vorhanden sein. Dann wird ermittelt, ob der aktuelle korrigierte fiktive thermische Raumpunkt innerhalb oder außerhalb des aktuellen Zielfeldes liegt.

Programmschritt 4

Entsprechend der ermittelten Lage – innerhalb oder außerhalb des aktuellen Zielfeldes – werden folgende weitere Abläufe vollzogen.

Liegt der korrigierte fiktive thermische Raumpunkt innerhalb des Zielfeldes, dann ist keine energetische Einwirkung durch eine Vollklimaanlage notwendig. Die Anlage könnte für den nächsten Zeitschritt ausgeschaltet werden.

Wurde die Lage des korrigierten fiktiven thermischen Raumpunktes außerhalb des aktuellen Zielfeldes festgestellt, dann ist zunächst ein Zielpunkt innerhalb des Zielfeldes zu bestimmen und danach die energetischen Einwirkungen, die durch eine Vollklimaanlage innerhalb des nächsten Zeitschritts t + Δt erbracht werden müssen, um diesen Zielpunkt zu erreichen.

A, B – minimale bzw. maximale Temperatur, primärer Schwankungsbereich

C, D – minimale bzw. maximale Feuchte, primärer Schwankungsbereich

E, F – minimale bzw. maximale Temperatur, sekundärer Schwankungsbereich

G, H – minimale bzw. maximale Feuchte, sekundärer Schwankungsbereich

Diese Abfolge von Berechnungsschritten stellt eine stark vereinfachte prädikative Regelung dar, die Vorgaben in Form von Sollwerten für den Zuluftvolumenstrom, die Zulufttemperatur und die Zuluftfeuchte für eine nachgeordnete PID-Regelung einer Vollklimaanlage gibt.

Das Referenzobjekt

Das entwickelte Verfahren zur Regelung von thermischen Raumpunkten wurde bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Schloss Dresden und hier im Riesensaal erstmals nach gründlichen Simulationsprojekten in der Praxis eingesetzt. Die Umsetzung erfolgte im Zeitraum von 2023 bis 2024 in zwei Phasen.

In der Phase I wurde der Algorithmus in der vorhandenen Gebäudeautomationsumgebung der Fa. Sauter programmiert. Es schloss sich ein intensiver Kontroll- und Fehlerbeseitigungsabschnitt an, der im dritten Quartal 2023 abgeschlossen wurde.

In dieser Projektphase I konnte die praktische Umsetzung eines neuen Regelungskonzeptes, basierend auf einer einfachen zeitdiskreten prädikativen Regelung für eine Vollklimaanlage, erfolgreich demonstriert werden. Die nachgewiesenen energetischen Einsparungen gegenüber einer bisher eingesetzten Standard-Raumklimaregelung im mittleren zweistelligen Prozentbereich sind bemerkenswert.

In der Testphase II 2024 wurden mehrere Testszenarien zum Nachweis der Einhaltung vorgegebener primärer und sekundärer Schwankungsbereiche durchgeführt. Diese verliefen abschließend positiv. Des Weiteren wurden in dieser Phase II Parameter des Algorithmus überprüft und verbesserte Auswertungsmöglichkeiten von Daten des Algorithmus für den Endanwender erarbeitet.

Im Ergebnis der Projektphase II wurden die Funktionalität des Verfahrens zur Regelung von thermischen Raumparametern zur Einhaltung eines Klimakorridors für Temperatur und Feuchte nochmals bestätigt. Für die Serienreife notwendige Funktionalitäten und Parameter wurden erfolgreich validiert.

Der programmierte Algorithmus steht in der GA-Umgebung der Firma Sauter und dem Namen Zeitdiskreter Prädikativer Regelalgorithmus (ZPR) zur allgemeinen Anwendung zur Verfügung.